注文・問合せ

注文・問合せ 0120-325-328

0120-325-328

コタロー 五苓散料 エキス細粒

主 治

身体の水はけを良くし、頭痛や吐き気を鎮める常備薬

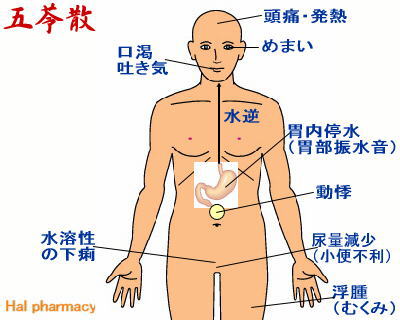

水毒症あるいは蓄水症(浮腫(むくみ)・腹水・胃内停水)/水液代謝の失調を根本から解消、広範な「水証」治療に応用/水湿内停

【適応症】

水瀉性下痢(泄瀉)、むくみ、頭痛、暑気あたり、急性胃腸炎、浮腫、ネフローゼ、二日酔い、嘔吐、胃内停水、尿毒症、糖尿病、急性胃腸カタル、悪心、めまい、小児・乳児の下痢(泄瀉)、宿酔、黄疸、腎炎、膀胱カタル、日射病、胃下垂、乗り物酔い、腎盂炎、偏頭痛、三叉神経痛、陰嚢水腫、メニエール症候群、癲癇(水でんかん、流涎のあるもの)、胆石症、肝炎、涙嚢炎、結膜炎、羞明、ガングリオン。

【こんな時には】

●一般的には、口が渇き、尿量が少なく、吐き気や嘔吐、下痢、浮腫(むく)み、めまい、頭痛などのいわゆる水毒に適応され、歴代の漢方家によっても臨床例が多く報告されています。

●とくに漢方医学に馴染んでいなくても、「水毒」という概念は西洋医学的にも比較的共通する部分が多く、漢方医学に熟知していなくても比較的使用しやすい薬方です。

●副作用も、発疹、発赤、かゆみなどが報告されているほか、顕著な副作用は把握している範囲では存在しません。桂枝(ハーブのシナモンの枝)に対するアレルギーの有無に気を付ければ投与しやすい薬方と考えられます。経済的にも安価ですよ。

●小児のウイルス性の下痢・嘔吐症、天気の悪化(気圧の低下)に伴う頭痛・脳血管障害や脳腫瘍などによる脳浮腫に対しては、とくに漢方医学的な議論はしなくても、一定の処方設計のなかに積極的に取り入れてよいと強く示唆されます。

注 文

【注文欄】

| 商品番号 | 規格 | 税込価格 | 数量 | カゴに入れる↓ |

|---|---|---|---|---|

| k1623 | (N17)2.0g×42包(2週間分) | 3,483円(税込) | ||

| k1624 | (N17)2.0g×231包(77日分) | 17,305円(税込) |

![]() 【注文↓】ボタンをクリックするとあなたの買物カゴに商品が1個入ります。

【注文↓】ボタンをクリックするとあなたの買物カゴに商品が1個入ります。

複数個お買い上げの場合は数量を入力して、【注文↓】ボタンをクリックして下さい。

別の商品の【注文↓】ボタンをクリックするとあなたの買物カゴに別の商品が追加されます。

![]() このご注文からSSL(セキュリティ機能)を使用しますので、あなたの情報は安全に守られます。

このご注文からSSL(セキュリティ機能)を使用しますので、あなたの情報は安全に守られます。

![]() の使用ができるようになりました。

の使用ができるようになりました。

★送料全国一律500円! 5400円(税込)お買上で無料!

電話注文 » 電話注文 » |

FAX注文 » FAX注文 » |

メール注文 » メール注文 » |

直接来店 » 直接来店 » |

症例・病例・治癒例

【症例参照】

【五苓散の症例・治例】…次の症例に近い病症の方は、本方剤をお奨めします。

|

生後8ヶ月の男の子。

生後8ヶ月の男の子。前日まで元気だったのが、突然吐き下し、高い熱を出した。脈はかなり速いが、まだ体力はかなりある。水を飲みたがるが、飲ませるとすぐ吐いてしまう。五苓散を投与すると、翌朝には下痢も止まり、熱も下がって全快した。本方は小児の急性下痢に奏効することが多い。

・現代病名:下痢・消化不良 |

|

|

世田谷の釣友会で天竜川へ鮎釣りに行ったときのこと。友人の一人がウイスキーを飲み過ぎて河原の石のくぼみで寝込んでしまい、日射病のために激しい頭痛と吐水に苦しんだ。

世田谷の釣友会で天竜川へ鮎釣りに行ったときのこと。友人の一人がウイスキーを飲み過ぎて河原の石のくぼみで寝込んでしまい、日射病のために激しい頭痛と吐水に苦しんだ。松並木の日陰へ移したが、脈の欠滞が目立ち、恐ろしい思いをした。幸い持ち合わせの五苓散エキスで帰宅までにすっかり治った。その友人は53歳。漆などの塗り師で、日頃は健康で病気をしたことはない。なお五苓散は、冷たい井戸水で溶いてのませた。 ・現代病名:暑気あたり |

|

|

イベント会社に勤めるEさん(25歳・男性)は、仕事の打ち上げの翌日、ひどい二日酔いに。

イベント会社に勤めるEさん(25歳・男性)は、仕事の打ち上げの翌日、ひどい二日酔いに。吐き気と下痢が止まらず、会社にも出勤できなくなり、かかりつけの漢方専門薬局に駆け込みました。 そこで、水に溶いた五苓散をさかずきに1杯ずつ、15分から20分おきに飲むように勧められたのです。指導どおりに飲んでいると、徐々に吐き気も下痢も治まり、3時間後にはすっかり気分がよくなって、午後には出勤できました。 ・現代病名:吐き気と下痢 |

|

|

Yくん(6歳・男子)は、よく自家中毒を起こし、いつもは小児科で点滴をしていました。

Yくん(6歳・男子)は、よく自家中毒を起こし、いつもは小児科で点滴をしていました。漢方治療を受けることになり、Yくんのお父さんは、医師から「五苓散を飲ませて、効かないようなら点滴をする」と説明されました。また、「五苓散を飲むと吐くことがあるが、驚かないように」とも聞かされました。しかし、Yくんは吐くことなく服用できたため、間もなく下痢と嘔吐が止まり、元気になって帰ることができたのです。その後は、自家中毒を繰り返すことはなくなりました。 ・現代病名:自家中毒 |

|

|

初夏から順調に妊娠期間を過ごしてきたK子さん(28歳)は、臨月に入った冬になってから急に尿が出なくなり、むくみに悩まされるようになってしまいました。産科で処方された利尿剤を飲んでも効き目はなく、漢方を処方するクリニックを受診したのです。

初夏から順調に妊娠期間を過ごしてきたK子さん(28歳)は、臨月に入った冬になってから急に尿が出なくなり、むくみに悩まされるようになってしまいました。産科で処方された利尿剤を飲んでも効き目はなく、漢方を処方するクリニックを受診したのです。クリニックでは、むくみ全般に用いられる五苓散が処方されました。これを飲んだところ、丸1日で尿が出るようになり、むくみが解消されたのです。すぐに体調も元に戻り、出産も無事に終えることができました。 ・現代病名:むくみ |

|

|

Y美さん(24歳)は、友人とお酒を飲んだ翌日、手足がひどくむくんでしまいました。しかも、前夜はずいぶん飲んだにもかかわらず尿が出ていません。急いで勤務先である漢方を処方する医院に出勤し、医師に相談しました。Y美さんは、薄着で出かけたといい、そこに飲み過ぎが加わって体の内と外から冷えて水が滞ってしまったのです。処方された五苓散

を服用したところ、すぐに尿が出るようになり、あっという間に手足のむくみも取れました。以来、Y美さんはレッグウォーマーなどで冷え対策を取っています。

Y美さん(24歳)は、友人とお酒を飲んだ翌日、手足がひどくむくんでしまいました。しかも、前夜はずいぶん飲んだにもかかわらず尿が出ていません。急いで勤務先である漢方を処方する医院に出勤し、医師に相談しました。Y美さんは、薄着で出かけたといい、そこに飲み過ぎが加わって体の内と外から冷えて水が滞ってしまったのです。処方された五苓散

を服用したところ、すぐに尿が出るようになり、あっという間に手足のむくみも取れました。以来、Y美さんはレッグウォーマーなどで冷え対策を取っています。・現代病名:むくみ |

|

|

建設会社の業務部長のMさん(55歳・男性)は、ここ数年、よだれの量が多く

なり、会話のさいは口角が泡立つほどになっていました。このままでは、取引先との会合にも支障が出ると思い、会社近くの大学病院でさまざまな検査を受けたのですが、いずれも異常はなく、医師からも「問題はないので、このまま様子をみてください」と言われてしまいました。

建設会社の業務部長のMさん(55歳・男性)は、ここ数年、よだれの量が多く

なり、会話のさいは口角が泡立つほどになっていました。このままでは、取引先との会合にも支障が出ると思い、会社近くの大学病院でさまざまな検査を受けたのですが、いずれも異常はなく、医師からも「問題はないので、このまま様子をみてください」と言われてしまいました。しかし、いくらたっても症状は改善せず、就寝中によだれが垂れて枕がびっしょり濡れるほどになりました。 そんなとき、心配した奥さんから漢方を勧められたのです。Mさんは元来、丈夫だったこともあり、漢方とはほとんど縁がなかったのですが、半信半疑で漢方薬局を訪れたところ、五苓散を勧められました。 Mさんが2ヵ月ほど五苓散を服用してみると、唾液の量が減少するとともに、 尿の出もよくなって、体調がすこぶるよくなりました。 あまり漢方薬に期待をもっていなかったMさんですが、今では奥さんや会社の部下に漢方薬を勧めるほど、漢方が気に入っているそうです。 ・現代病名:よだれ |

|

|

Cさん(18歳・女性〕は、思春期に入ったころから太りはじめ、やがて月経が止まってしまいました。心配になったCさんは漢方の専門医を訪れることにしました。

Cさん(18歳・女性〕は、思春期に入ったころから太りはじめ、やがて月経が止まってしまいました。心配になったCさんは漢方の専門医を訪れることにしました。漢方専門医は、全身にむくみが出ていることと月経異常が現れていることから、Cさんの肥満を血と水の停滞が原因であると判断し、水のめぐりをよくする五苓散と血のめぐりをよくする桂枝茯苓丸、そして便秘解消作用のある大黄甘草蕩を処方しました。 Cさんが漢方薬の服用とバランスのよい食事を取るように心がけたところ、3ヵ月後には2㎏の減量に成功しました。 元来の明るい性格も手伝って、Cさんはそれからさらに前向きにダイエットに取り組みました。こうしてしばらくすると、月経が再開し、体重は標準体重に近いところまで減ったそうです。 ・現代病名:肥満解消 |

|

|

母親が娘のK美ちゃん(4歳)を連れて漢方外来のある病院を受診したのは、K美ちゃんが39度の熱を出してから3日目のことでした。

母親が娘のK美ちゃん(4歳)を連れて漢方外来のある病院を受診したのは、K美ちゃんが39度の熱を出してから3日目のことでした。事情があって、病院へ連れて行くのが遅くなってしまったのです。医師がみると、すでに皮膚の発疹が出ており、はしかとの診断が確定しました。病状も進んでいて、K美ちゃんは脱水症状を起こしかけていました。 そこで医師は、体力が低下しているときのはしかに適する柴胡桂枝湯と、水の調節作用がある五苓散を混ぜて処方しました。 これを服用すると、出かかっていた発疹が一気に出て、3日後には治まりはじめたのです。熱も下がり、脱水症状も改善されました。症状が進行した状態から漢方治療に入ったのですが、結局1週間ほどで完治してしまったのです。 ・現代病名:はしか |

|

|

妊娠中のSさん(27歳・女性)は軽いつわりはあったものの、それ以外は目立った症状もなく、ほぼ順調に妊娠期間を過ごしていました。ところが、臨月に入ろうかというある日、急に尿が出なくなり、足にひどいむくみが現れたのです。

妊娠中のSさん(27歳・女性)は軽いつわりはあったものの、それ以外は目立った症状もなく、ほぼ順調に妊娠期間を過ごしていました。ところが、臨月に入ろうかというある日、急に尿が出なくなり、足にひどいむくみが現れたのです。急いで産科に駆け込んだところ、水分を排出する薬が処方され、しばらく安静にしているようにいわれました。しかし、帰宅して処方された薬を飲んだとたん、まるで胎児が暴れ回るような激しい胎動が起こってしまいました。利水作用が羊水にも影響したためかと怖くなったSさんは、その日のうちに漢方を扱う医師がいる内科を訪れました。 内科で処方された五苓散(ごれいさん)を服用したところ、聞もなくして排尿があり、心配していた胎動もおなかの張りもなくなりました。さらに、翌日には足のむくみもきれいに取れていたのです。 後日、Sさんがこの体験を産科の医師に話すと、医師は漢方薬の効果に大変興味を示し、熱心に五苓散について学んだそうです。その後、その医師は妊娠中のむくみには西洋薬とともに五苓散を用いるようになったということです。 ・現代病名:妊娠中毒症 |

|

|

訪れた皮膚科の医師は、Kさんに五苓散を飲むように指示しました。1週間後、再びKさんが病院を訪れたところ、医師はその指を見てびっくり。治るどころか、完全に花を咲かせたように、いぼが大きくなっているではありませんか。 医師は少し迷いましたが、やはりこの人には五苓散が合っていると思い、さらに1週間我慢して飲んでもらいました。 するとどうでしょう。それまでの状態がうそのように、悪化していると思っていたいぼがぽろっと取れ、肌がもとのきれいな状態に戻ったそうです。 ・現代病名:いぼ |

|

|

C型肝炎から肝硬変になり、入院していたI夫さん(50歳・男性サラリーマン)は、腹水と黄疸に悩まされていましたが、五苓散合人参湯を服用したところ、症状が徐々に緩和され、半年後には退院できました。

C型肝炎から肝硬変になり、入院していたI夫さん(50歳・男性サラリーマン)は、腹水と黄疸に悩まされていましたが、五苓散合人参湯を服用したところ、症状が徐々に緩和され、半年後には退院できました。その後、10年たっても体調は至って快調とのことです。 今は、社会復帰を果たし、間もなく30年以上勤め上げた会社を定年退職するそうです。 ・現代病名:肝硬変 |

|

|

Tさん(23歳・女性)は、友人と4泊5日で東南アジアへ旅行しました。食事にはできるだけ気を付けていたのですが、最終日の夜に、現地の屋台で本場の味を楽しんで部屋に戻りました。すると、夜半からおなかの調子が悪くなりはじめたのです。食中毒ではと心配になったのですが、同行した友人は大丈夫だったので、食中毒ではなかったようです。

Tさん(23歳・女性)は、友人と4泊5日で東南アジアへ旅行しました。食事にはできるだけ気を付けていたのですが、最終日の夜に、現地の屋台で本場の味を楽しんで部屋に戻りました。すると、夜半からおなかの調子が悪くなりはじめたのです。食中毒ではと心配になったのですが、同行した友人は大丈夫だったので、食中毒ではなかったようです。しかし不安だったので、帰国するやいなやかかりつけの漢方を処方する医師のもとを訪れました。 念のため検便もしましたが特に異常はなく、五苓散と真武湯を処方され、それらを服用するとすぐに改善しました。旅行の疲れと、食べなれない料理による下痢だったようです。 ・現代病名:食あたり |

|

|

Eさんの孫のYちゃん(5歳・男子)は、スイカを食べておなかを冷やしたのか、下痢と腹痛を起こして大騒ぎになりました。

Eさんの孫のYちゃん(5歳・男子)は、スイカを食べておなかを冷やしたのか、下痢と腹痛を起こして大騒ぎになりました。近所の小児科にみてもらったところ、下痢嘔吐症という診断でした。飲み薬をもらい、脱水状態にならないように、水分を補給して様子をみること、というアドバイスを受けたのですが、Yちゃんは薬を飲むための少量の水さえも吐き出してしまうのです。 うろたえたEさんは、すがる思いで漢方薬に詳しいホームドクターに相談してみました。すると、「それは漢方の方が治る」とのことで、五苓散が処方されました。 Yちゃんが漢方薬を吐き出さずに飲んだのでほっとしていたところ、何と1服飲んだだけで、腹痛も下痢も止まってしまったのです。 以来、Eさんは孫のために五苓散を常備しています。 ・現代病名:食あたり |

|

|

10代のころから片頭痛に悩まされている主婦のEさん(33歳)は、都内の頭痛外来に10年間通っています。医師からは生活指導と鎮痛薬、血管収縮剤などの処方を受けていますが、毎月1度は激しい発作に襲われるなど、一向に病気が改善する兆しはありません。そのため、最近は精神的にもかなり落ち込んでいました。

10代のころから片頭痛に悩まされている主婦のEさん(33歳)は、都内の頭痛外来に10年間通っています。医師からは生活指導と鎮痛薬、血管収縮剤などの処方を受けていますが、毎月1度は激しい発作に襲われるなど、一向に病気が改善する兆しはありません。そのため、最近は精神的にもかなり落ち込んでいました。心配になったご主人の「体質改善するために漢方を試してみては…」というアトバイスを受け、Eさんが近所の漢方薬局を訪れたところ、薬剤師は、のどが渇き、尿が少ないという訴えと、体力もあまりないという判断から五苓散を処方しました。 Eさんはその後、3ヵ月ほど服用していますが、その間、一度も片頭痛の発作に襲われませんでした。 大きな心配事が解消されたEさんは性格的にも明るくなりました。また、尿の出もよくなり、気になっていた足や顔のむくみもほとんどなくなりました。 ・現代病名:片頭痛 |

|

|

今朝から気分が悪そうで、何回か吐いたので受診しました。

今朝から気分が悪そうで、何回か吐いたので受診しました。先生にそのことを話すと、「吐き気でお薬を飲めないかもしれないので、漢方薬をお尻から入れましょう」と言われ、茶色い液体をお尻から入れてもらいました。 子どもに漢方薬って使ってもいいのですね。 気温が下がる秋口から春先にかけて流行する感染性胃腸炎は、小児科ではよく見られる疾患である。主に嘔吐や下痢などの消化器症状が現れる。その原因は、アデノウイルスやノロウイルス、ロタウイルスなどのウイルスが大半を占める。 小児の胃腸炎では、早期に嘔吐を伴うことが多い上、脱水症状を来しやすい。 ウイルス性の場合は、一般に制吐薬や整腸薬などの対症療法がメーンとなるが、嘔吐のため経口薬が飲めないことが少なくない。そうした場合に、胃腸炎に対して薬剤を肛門から注入する治療法(注腸)を行う小児科が多い。 五苓散(ごれいさん)は、沢鴻、蒼朮、猪苓伏苓、桂皮(もしくは桂枝)の5種類から構成される漢方薬である。五苓散は体内の水分を調整する利水剤で、水毒(体内の水が過剰の状態)では尿量を増やして放出し、水虚(体内の水が不足している状態)では尿量を減らす作用がある。適する症状としては、口渇、のどが渇くが吐いてしまい水分を摂取できない、尿量減少などで、胃腸かぜに見られる症状に当てはまる。 五苓散を注腸する場合は、5~20mLの微温湯(温めた生理食塩水でもよい)に五苓散のエキス剤を溶かし、患児の肛門から注入するといった方法がとられる。 薬効成分が直腸粘膜から吸収されて速やかに血流に入るため、静注したような即効性があると考えられている。 注腸以外に、坐薬を投与する方法もある。エキス剤を粉末化したものを、融解した坐薬基剤と混合し、坐薬のコンテナ内で固化させる。注腸も坐薬も効果は同じであるが、保存が可能である点や注腸のように用時調製する煩わしさがないことから、自家製剤の坐薬を使用するケースもある。 五苓散の注腸は、経口投与よりも効果が高いと判断する医師が多く、早いと注腸後15~30分程度で嘔吐が止まり、その後イオン飲料などを飲ませても吐かなくなる。注腸による下痢の悪化も認められていない。 福富らにより、急性胃腸炎による嘔吐を主訴とする、生後6ヵ月~11歳まで(平均3.7歳)の患児211人を対象とした臨床試験も行われている。五苓散2.5gを温生理食塩水20mLに溶解し注腸すると、有効率が82.9%だったという。また、アデノウイルスやロタウイルスなどによるウイルス性胃腸炎と診断された生後4カ月から3歳6ヵ月まで(平均1.4歳)の84例の乳幼児に、五苓散2.5gを微温湯20mLに溶解し、体重1kg当たり五苓散O.15g(1.2mL)を注腸した臨床試験では、有効率が84.5%だったと鈴木らは報告している。 なお、嘔吐や下痢が治まってきたら、イオン飲料などを飲ませ、うどんやおかゆなど消化のよい食事を取らせるよう、保護者にアドバイスすることも大切である。 参考文献 1)日本病院薬剤師会雑誌2005;41(⑦:1543一総 2)小児疾患の身近な漢方治療2011;10:66-74. ・現代病名:感染性胃腸炎 | |

|

弁証論治

【弁証論治・概要】

中医学(漢方)の治療目的は病邪を取り除き、病因を消し去り、陰陽 (positive and negative principles)のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

(positive and negative principles)のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

…症状・所見→四診→証→治法→方剤

…症状・所見→四診→証→治法→方剤

脾腎陽虚 »

脾腎陽虚 »

【自覚症状図】

|

次の症状のいくつかある方は、本方剤が良く効く可能性が大きいです。

|

||||

|

【中薬大分類】祛湿剤…停滞した水液(湿)を除去する方剤です。 【中薬中分類】利水滲(しん)湿剤…湿を排泄する方剤です。 |

||||

|

【臓腑弁証】●中医学の基礎を知りたい方は、次のページを参照ください。 【証(病機)】水湿困脾(すいしつこんひ) 【中医学効能(治法)】 利水滲湿・通陽・解表 【用語の説明】(term)

|

【証の判定画面】

診断のポイント

【ポイント参照】

舌 診

【舌診参照】

![]() 【舌診】(tongue)

多く湿潤で白賦苔です。

【舌診】(tongue)

多く湿潤で白賦苔です。

脈 診

【脈診参照】

![]() 【脈診】(pulse)

浮滑、あるいは浮数滑です。

【脈診】(pulse)

浮滑、あるいは浮数滑です。

使用方法

【使用方法参照】

成 分

【生薬参照】

製剤・薬剤形状

【製剤・薬剤形状参照】

使用上の注意

【注意参照】

補足説明

【関連項目参照】

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

製薬会社・電話

【問合せ先参照】

医薬事業部 お客様相談室

医薬事業部 お客様相談室

06-6371-9106

備 考

【備考参照】

(remarks)

(remarks)

五苓散=沢瀉湯+苓桂朮甘湯

・ コタロー 五苓散料 エキス細粒のお買物・

・ コタロー 五苓散料 エキス細粒のお買物・ 〈下痢・消化不良〉

〈下痢・消化不良〉

〈暑気あたり〉

〈暑気あたり〉 〈五苓散で救われた〉

〈五苓散で救われた〉 〈五苓散により、点滴なしで回復〉

〈五苓散により、点滴なしで回復〉 〈妊娠中毒症のむくみが1日で改善〉

〈妊娠中毒症のむくみが1日で改善〉 〈一過性のむくみを漢方で即解消〉

〈一過性のむくみを漢方で即解消〉 〈五苓散でよだれが少なくなった〉

〈五苓散でよだれが少なくなった〉 〈漢方薬で肥満解消、月経も規則的に〉

〈漢方薬で肥満解消、月経も規則的に〉 〈多少進行した状態でも速やかに快方へ〉

〈多少進行した状態でも速やかに快方へ〉 〈漢方薬でむくみが解消、妊娠中毒症も回避できた〉

〈漢方薬でむくみが解消、妊娠中毒症も回避できた〉

…証(体質・症状)が、裏証(慢性症状)、熱証(口渇)、虚証(虚弱)、湿証(水分停滞)の方に適応します。

…証(体質・症状)が、裏証(慢性症状)、熱証(口渇)、虚証(虚弱)、湿証(水分停滞)の方に適応します。

…人体の生命を支える要素として、氣(qi)・血(blood)・津液(body fluid)の3つがあります。

…人体の生命を支える要素として、氣(qi)・血(blood)・津液(body fluid)の3つがあります。 証の判定

証の判定 は

は

通常、成人1日6.0gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。

通常、成人1日6.0gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。

顆粒剤…散剤を粒状に加工して大きさを揃えたもので、サラッとして飛び散りにくく飲みやすい薬です。粒を特殊な皮膜で覆い、溶けやすくしたものもあります。薬が口・食道に貼り付くのを防ぐために、あらかじめ水またはお湯を飲んで口・食道を湿らせてから、口に水またはお湯を含み、薬を口に入れて、水またはお湯と一緒に飲み込むようにしてください。

顆粒剤…散剤を粒状に加工して大きさを揃えたもので、サラッとして飛び散りにくく飲みやすい薬です。粒を特殊な皮膜で覆い、溶けやすくしたものもあります。薬が口・食道に貼り付くのを防ぐために、あらかじめ水またはお湯を飲んで口・食道を湿らせてから、口に水またはお湯を含み、薬を口に入れて、水またはお湯と一緒に飲み込むようにしてください。