注文・問合せ

注文・問合せ 0120-325-328

0120-325-328

コタロー 竜胆瀉肝湯 エキス細粒

主 治

体力がある方の泌尿器・生殖器の病気を治療する漢方薬

肝経湿熱(急性結膜炎・中耳炎・高血圧・陰部掻痒)/肝経湿熱・実火治療の代表方剤/肝火上炎・肝胆湿熱

【適応症】

尿路系炎症(腎盂炎、膀胱炎、尿道炎)、排尿痛、残尿感、尿の濁り、こしけ、膀胱カタル、膣炎、陰部湿疹、子宮内膜炎、陰部痒痛、バルトリン腺炎、陰部掻痒症、睾丸炎、外陰潰瘍、トリコモナス、ベーチェット病、ソケイリンパ腺炎、肝硬変

注 文

【注文欄】

| 商品番号 | 規格 | 税込価格 | 数量 | カゴに入れる↓ |

|---|---|---|---|---|

| k2177 | 3.0g×42包(2週間分) | 2,716円(税込) | ||

| k2178 | 3.0g×168包(56日分) | 9,835円(税込) |

![]() 【注文↓】ボタンをクリックするとあなたの買物カゴに商品が1個入ります。

【注文↓】ボタンをクリックするとあなたの買物カゴに商品が1個入ります。

複数個お買い上げの場合は数量を入力して、【注文↓】ボタンをクリックして下さい。

別の商品の【注文↓】ボタンをクリックするとあなたの買物カゴに別の商品が追加されます。

![]() このご注文からSSL(セキュリティ機能)を使用しますので、あなたの情報は安全に守られます。

このご注文からSSL(セキュリティ機能)を使用しますので、あなたの情報は安全に守られます。

![]() の使用ができるようになりました。

の使用ができるようになりました。

★送料全国一律500円! 5400円(税込)お買上で無料!

電話注文 » 電話注文 » |

FAX注文 » FAX注文 » |

メール注文 » メール注文 » |

直接来店 » 直接来店 » |

症例・病例・治癒例

【症例参照】

【竜胆瀉肝湯の症例・治例】…次の症例に近い病症の方は、本方剤をお奨めします。

|

65歳の主婦。

65歳の主婦。出産経験はない。胃腸などは丈夫であるが、冷え症で、糖尿の出るときもあり、そのつど医師にかかるという。尿が出しぶり、こしけもあり、外陰部の炎症があるという。 竜胆瀉肝湯を与えたところ、約一週間で快癒した。 ・現代病名:外陰部の炎症こしけ |

|

|

57歳、男性、会社社長。

57歳、男性、会社社長。数年前に慢性肝炎と診断され、小柴胡湯エキス顆粒、プロヘパール、グリチロンを3年間服用したが、変化はあまりみられず、GOT、GPT共に100~150単位を上下し、更に白血球数はやや減少気味という。また、この3年の間に2度入院加療している。色黒で少しのぼせが見られ、皮膚は乾燥しやすい。脈は全体に実していて、緊張度は高いが、按圧すると左の関上と尺中はやや虚している。病気が慢性化している点、肌が浅黒い点などから、ひょっとしてと思い尋ねると、血尿があるという。 本当は煎薬で竜胆瀉肝湯(一貫堂)としたかったが、エキス剤を希望されたので、竜胆瀉肝湯(薛氏十六種)エキス顆粒14日分を服用させてみた。14日後来店し、本人が言うには、服用してすぐに眠りが深くなったのを実感したとのこと。更に14日分服用し、GOT、GPT共に少し減少し体調がよくなってきており、2ヶ月後の現在も服用中である。 ・現代病名:慢性肝炎 |

|

|

一婦人が子宮筋腫の診断を受け、手術を要すると言われ、2~3の病院を歴訪したが、どこでも鶏卵大のものがあると言われた。

一婦人が子宮筋腫の診断を受け、手術を要すると言われ、2~3の病院を歴訪したが、どこでも鶏卵大のものがあると言われた。自覚的には帯下があり、仕事がすぎたりすると尿道に異常感が起こって、気持ちが悪いという。 子宮筋腫には、ふつう桂枝茯苓丸を用いるが、以上の症状を目標にして、竜胆瀉肝湯を与え、3ヶ月ほどたって、自覚症状がよくなったので、前記の病院で再び診察を受けたところ、筋腫はすっかりよくなっているということであった。そこで、漢方薬をのんだことを話したところ、その病院の医師は、内服薬で筋腫が消失するはずがないから、診断がまちがっていたのだろうと言ったという。 ・現代病名:子宮筋腫 |

|

|

年齢/50歳 性別/女性。

年齢/50歳 性別/女性。病院に半年ほど通院していたが、洗浄しかしてくれなくて治らないとの事で相談に来られた。最初は薬用石鹸と軟膏(トリコマイシン系)を販売し、その際に漢方の説明をしておいた。 2回目の来店では漢方薬を求められた。 竜胆瀉肝湯を用法・用量通りに服用していただいたところ、10日目頃からよくなってきて180錠を4本服用していただいた頃には大変よくなった。 ・現代病名:こしけ |

|

|

漢方を扱う医師に相談したところ、竜胆瀉肝湯を処方されました。竜胆瀉肝湯は実証の人の膣炎によく使われる薬で、特に悪臭のあるおりものには効果があるといわれています。 その後、Tさんは外用薬や膣座薬なども使うことなく、漢方薬の3日間の内服のみで改善し、治療を続けています。 ・現代病名:老人性膣炎 |

|

|

年齢/45歳。性別/女性。

年齢/45歳。性別/女性。身長155cm、体重58kg、色白でぼっちゃりタイプ。瘀血体質の女性。 顔面、両手が真っ赤で下肢は冷えている(上熱下冷)。打ち身、青アザがあり、目が赤い。便秘をしていて、舌は暗紫色。 通導散合竜胆瀉肝湯[一貫堂]を2:1の割合で1回4gを1日2回食前に30日間服用していただきました。1ヵ月後には80%位楽になりました。その後計90日服用していただき休薬しました。 ・現代病名:のぼせ・ほてり |

|

|

Aさんは34歳の会社員です。2年ほど前から性交のさい勃起はするのですが、射精ができなくなりました。体は丈夫で生活は規則正しく、食欲、睡眠などは良好でした。ただ、ストレスからか、イライラして不安感があり、朝、口が苦かったり、ときどき尿が黄色くなる、といった症状がありました。

Aさんは34歳の会社員です。2年ほど前から性交のさい勃起はするのですが、射精ができなくなりました。体は丈夫で生活は規則正しく、食欲、睡眠などは良好でした。ただ、ストレスからか、イライラして不安感があり、朝、口が苦かったり、ときどき尿が黄色くなる、といった症状がありました。Aさんは般の病院で治療を試みた後、漢方治療も受けてみましたが、いずれも効き目はありません。そこで、漢方で有名な病院を訪れたところ、Aさんを診察した医師は、以前の漢方処方が適切でなかったと考え、竜胆瀉肝湯を処方しました。 しばらくするとイライラが減り、口の苦みがなくなりました。そして、症状の推移に合わせて少しずつ配合を変えていくと、少量の射精があるようになり、半年ほどで正常な射精ができるようになったのです。 Aさんの妻は、直後に無事妊娠し、元気な赤ちゃんが生まれたとのことです。 ・現代病名:射精不能 |

|

|

45歳のM男さんはアルコール性肝炎から肝硬変に移行し、腹水が大量にたまり、利尿作用も低下するなど末期的な症状が現れていました。

45歳のM男さんはアルコール性肝炎から肝硬変に移行し、腹水が大量にたまり、利尿作用も低下するなど末期的な症状が現れていました。そこで竜胆瀉肝湯を飲みはじめたところ、腹水が徐々に減少し、病院で連日続けていた腹水穿刺(ふくすいせんし)の必要もなくなりました。その後、M男さんは4年たっても健在です。 医師から余命3ヵ月と告知されていたころは悲痛な思いに沈んでいた家族も、今は元気なM男さんの姿に喜びを隠せない様子です。 ・現代病名:肝硬変 |

|

弁証論治

【弁証論治・概要】

中医学(漢方)の治療目的は病邪を取り除き、病因を消し去り、陰陽 (positive and negative principles)のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

(positive and negative principles)のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

…症状・所見→四診→証→治法→方剤

…症状・所見→四診→証→治法→方剤

膀胱や性器の湿熱 »

膀胱や性器の湿熱 »

皮膚病と湿熱 »

皮膚病と湿熱 »

出血・実熱 »

出血・実熱 »

肝火上炎(肝火旺) »

肝火上炎(肝火旺) »

肝胆湿熱 »

肝胆湿熱 »

肝胃不和(肝火犯胃) »

肝胃不和(肝火犯胃) »

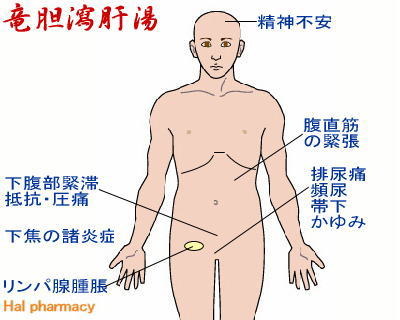

【自覚症状図】

|

次の症状のいくつかある方は、本方剤が良く効く可能性が大きいです。

|

||||

|

|

||||

|

【中薬大分類】清熱剤…熱を除去する方剤です。清熱・瀉火・解毒・透熱滋陰などの効能により裏熱を改善する方剤です。 【中薬中分類】清臓脇熱剤…臓腑の熱を除去する方剤です。 |

||||

|

【臓腑弁証】【気血津・臓腑証】 ●中医学の基礎を知りたい方は、次のページを参照ください。 【証(病機)】肝胆湿熱下注(かんたんしつねつかちゅう) ● 【中医学効能(治法)】 清肝瀉火・清熱化湿・利水・疏肝 【用語の説明】(term)

|

【証の判定画面】

診断のポイント

【ポイント参照】

舌 診

【舌診参照】

![]() 【舌診】(tongue)

乾燥し、辺縁紅紫、黄膩苔です。

【舌診】(tongue)

乾燥し、辺縁紅紫、黄膩苔です。

脈 診

【脈診参照】

![]() 【脈診】(pulse)

弦数、あるいは沈滑です。

【脈診】(pulse)

弦数、あるいは沈滑です。

使用方法

【使用方法参照】

成 分

【生薬参照】

本剤9.0g中

日局トウキ…1.5g

日局シャクヤク…1.5g

日局センキュウ…1.5g

日局ジオウ…1.5g

日局オウレン…1.5g

日局オウゴン…1.5g

日局オウバク…1.5g

日局サンシシ…1.5g

日局レンギョウ…1.5g

日局ハッカ…1.5g

日局モクツウ…1.5g

日局ハマボウフウ…1.5g

日局シャゼンシ…1.5g

日局カンゾウ…1.5g

日局リュウタン…2.0g

日局タクシャ…2.0g

上記の混合生薬より抽出した竜胆瀉肝湯の水製乾燥エキス6.0gを含有する。

添加物としてステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有する。

製剤・薬剤形状

【製剤・薬剤形状参照】

使用上の注意

【注意参照】

慎重投与

(次の患者には慎重に投与すること)

1.著しく胃腸の虚弱な患者[食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢等があらわれるおそれがある。]

2.食欲不振、悪心、嘔吐のある患者[これらの症状が悪化するおそれがある。]

重要な基本的注意

1.本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。

2.本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧値等に十分留意し、異常が認められた場合には投与を中止すること。

3.他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

【妊娠・授乳の注意】![]()

●妊婦または妊娠の可能性のある人は、使用できない場合があります。

補足説明

【関連項目参照】

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

製薬会社・電話

【問合せ先参照】

医薬事業部 お客様相談室

医薬事業部 お客様相談室

06-6371-9106

備 考

【備考参照】

(remarks)

(remarks)

竜胆瀉肝湯は、中国の金・元の時代に、補中益気湯をつくったとされる季東垣(りとうえん)の『蘭室秘蔵』(らんしつひぞう)を原典としています。ところが、時代の移り変わりとともに、効果は似ていても構成生薬が異なる同名処方がいくつもつくられました。現在、主に用いられているのは、明時代の名医・薛立斎(せつりつさい)がつくったとされる、『薛氏医案二十四種』に掲載の処方で、「竜苓当沢、梔車地に通じて甘し」などと語呂合わせで覚えられているぐらいです。

・ コタロー 竜胆瀉肝湯 エキス細粒のお買物・

・ コタロー 竜胆瀉肝湯 エキス細粒のお買物・ 〈外陰部の炎症こしけ・帯下〉

〈外陰部の炎症こしけ・帯下〉 〈慢性肝炎〉

〈慢性肝炎〉

〈子宮筋腫〉

〈子宮筋腫〉 〈こしけ(かゆみ、におい)・帯下〉

〈こしけ(かゆみ、におい)・帯下〉 〈老人性膣炎が3日で改善〉

〈老人性膣炎が3日で改善〉 〈のぼせ、ほてり〉

〈のぼせ、ほてり〉 〈射精不能になった頑健な夫が竜胆瀉肝湯で回復〉

〈射精不能になった頑健な夫が竜胆瀉肝湯で回復〉 〈肝硬変の末期から4年間生存〉

〈肝硬変の末期から4年間生存〉 …清法:熱邪を清解することにより裏熱を消除する治法です。

…清法:熱邪を清解することにより裏熱を消除する治法です。

…証(体質・症状)が、裏証(慢性症状)、熱証(炎症)、実証(体力充実)の方に適応します。

…証(体質・症状)が、裏証(慢性症状)、熱証(炎症)、実証(体力充実)の方に適応します。

…人体の生命を支える要素として、氣(qi)・血(blood)・津液(body fluid)の3つがあります。

…人体の生命を支える要素として、氣(qi)・血(blood)・津液(body fluid)の3つがあります。 証の判定

証の判定 は

は

通常、成人1日9.0gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。 なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

通常、成人1日9.0gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。 なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

散剤…粉末、あるいは細かい粒(微粒、細粒)の薬で、溶けやすく吸収されや

すいのが特徴です。薬が口・食道に貼り付くのを防ぐために、あらかじめ水またはお湯を飲んで口・食道を湿らせてから、口に水またはお湯を含み、薬を口に入れて、水またはお湯と一緒に飲み込むようにしてください。

散剤…粉末、あるいは細かい粒(微粒、細粒)の薬で、溶けやすく吸収されや

すいのが特徴です。薬が口・食道に貼り付くのを防ぐために、あらかじめ水またはお湯を飲んで口・食道を湿らせてから、口に水またはお湯を含み、薬を口に入れて、水またはお湯と一緒に飲み込むようにしてください。